鳥人間コンテスト関係の過去連載も併せて読んで頂ければ幸いです。

このブログでは鳥人間コンテストのいろいろな問題点を指摘してきたが、鳥人間コンテストは決して安全に無頓着なスタッフで運営されているわけでもなければ、レベルの低いチームばかりが出場しているわけでもない。現場には経験豊富なスタッフが大勢いて、万全の準備を整えたチームが飛ばしているのが大半だ。しかし、それでも予想外の事故の可能性は否定できない。そこで、事故(アクシデント)に至らないトラブル(インシデント)を糧として改善していくことが必要なわけだが、2013年に起きた「重大インシデント」の教訓は2014年に活かされていない。それは、タイムトライアル部門のインシデントだ。

タイムトライアル部門とは

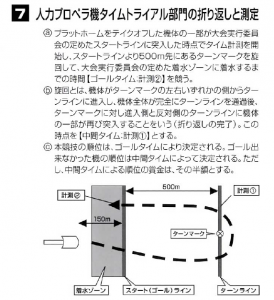

鳥人間コンテストは、グライダーで滑空する「滑空機部門」と、パイロットの力でプロペラを回して飛行する「人力プロペラ機部門」が存在する。さらに人力プロペラ機部門には、飛行距離を競う「ディスタンス部門」と、飛行速度を競う「タイムトライアル部門」(以下、TT部門)がある。元からあったディスタンス部門が琵琶湖横断に成功し、ある意味マンネリ化が懸念された中で新設されたTT部門は、人力飛行機が会場の目の前をダイナミックに飛行する姿や、技術的な面白さから、一躍鳥人間コンテストの花形となった。以下に2014年のルールブックを示すが、2013年も全く同じである。

この図だと、現地の状況が分かりにくいだろう。そこで、以下に衛星写真に位置をプロットしたものを示す。

大会本部や応援席は、テレビ放映で応援団が喝采を挙げたり、芸能人やアナウンサーが進行をしている場所だ。その目の前に、離陸台であるプラットホームがある。プラットホームを離陸した人力飛行機は150m先のスタートラインを通過。このとき会場内にホーンが鳴り響き、飛行時間の計測が開始される。折り返しラインを通過して180度旋回し、もう一度折り返しラインを通過。最後にゴールラインを通過するともう一度ホーンがなり、この間の時間を計測して最速のチームが優勝となる。

TT部門の見どころは、高速性能と旋回性能の両立だ。飛行機は大きな翼を使ってゆっくりと飛ぶことで飛行に必要なパワーを抑えており、高速飛行しようとすればパワー不足で途中墜落する可能性がある。また旋回はそれ自体がパワーを必要とする。自動車でもスキーでもそうだが、小さく旋回しようとすればそれだけ速度が落ちるため、飛行機は高度が下がってしまう。ただまっすぐに飛び続けるディスタンス部門と比べてTT部門は「玄人受け」とも言われる複雑さがある。

テトラポッド激突まで数m

ここで2013年のTT部門で起きたインシデントを解説する。飛行したチームを、Aチームとしよう。

Aチーム機はプラットホームを離陸すると、速度と高度を保って折り返しラインを通過。右へ旋回したが、旋回量がやや足りなかった。Aチーム機はプラットホーム北側のテトラポッド護岸にまっすぐに向かっていたのだ。

離陸がら2分12秒後、機体に先行して走行する大会本部のモーターボートから、黄色い旗が振られた。飛行禁止区域に接近していることを知らせ、着水を指示する旗だ。このときの高度は約4m。パイロットは直ちに操縦桿を押し込んで機首下げ操作を行う。しかし急降下で速度が増加した機体は揚力が増加してしまう。2分16秒、高度1mで機体降下がストップ。2分19秒、再度機体が降下し車輪が着水するが速度は落ちず。このときゴールのホーンが鳴る。2分22秒、ようやくコックピットが着水して機体停止。コックピットは辛うじて湖面で停止したものの、左主翼はテトラポッド上に被さった。わずか10秒間の出来事であった。

飛行経路図。右旋回した後、会場北側のゴールラインを超えて、テトラポッド直前で着水した。

1枚目、黄色の旗が振られた瞬間。2枚目、車輪が着水するも速度が上がり降下できない。3枚目、ようやくコックピットが着水。4枚目、つんのめって停止した機体の主翼はテトラポッドに被さっていた。チーム名の表記は画像加工で消している。

着水位置はコンクリート護岸にテトラポッドが並べられており、過去に他チームが激突して重傷事故が発生したのとほぼ同じ場所である。さらに高速のTT機では重傷は間違いなく、死亡していてもおかしくない。あと1秒、降下が遅れていたら激突していただろう。Aチームは危険飛行とされ、失格となった。そして放送されたテレビ番組では、Aチームのフライトはまるまるカットされた。視聴者はAチームのインシデントどころか、Aチームが出場していたことすら知らないはずだ。

鳥人間は急に止まれない

このインシデントは鳥人間経験者を震撼させた。これまでも、操縦装置が故障したり、風に流された機体が陸上に墜落する事故がなかったわけではない。しかし今回は、そもそも岸へ向かって戻ってくることを目的としたTT部門で、パイロット自身の操縦で護岸に激突しそうになったのだ。大会後、当該チームだけでなく多くのチームのOBや現役が写真や動画、GPSログデータなどを持ち寄り、問題のフライトだけでなく全チームのフライトを比較して調査が行われた。

その結果、まずパイロットが適切な降下操作をしていたにも関わらず、着水が護岸ギリギリになってしまったことがわかった。動画を分析すると、大会本部が危険を察知して着水指示を出すとほぼ同時にパイロットは降下操作を開始しているが、そこからわずか10秒で機体は護岸寸前まで飛行してしまった。

Aチーム機の設計速度は9.5m/s、急降下時には最大10.3m/s程度まで出るということだった。おそらくパイロットの降下操作により速度は10m/sを超えていただろう。従って、着水指示から着水までの飛行距離は100mほどだ。

一方、この機体の滑空比は50程度だという。滑空比50とは、飛行機が無動力で飛行したとき、高度が1m下がる間に50m飛行できるということだ。一般的な旅客機の滑空比は20程度であり、人力飛行機は非常に高い滑空比を実現している。

着水指示が出たときの高度は目測で4m程度なので、普通に滑空すれば200mも飛行してしまう。これを強引に機首下げし、湖面に接触させることで何とか機体を停止させたのだ。

つまり、本来は高度4mであれば護岸から200m以上の場所で着水を決断しなければ激突してしまう。しかし、ゴール通過のホーンが鳴ったのは、着水の3秒前。ゴールラインは護岸からわずか30mほどの場所にあったことになる。先程の飛行経路図を見てほしい。会場北側ではゴールラインと護岸が交差しており、ゴールを目指して飛ぶと護岸に接近してしまうのである。

選べない旋回方向

では、そもそも北へ向かって右旋回したこと自体に問題があるのではないか、と考えるのが自然だろう。ところがそうもいかないのだ。

人力飛行機は、エンジンと比べれば圧倒的に非力な人間の力だけで飛ぶ。それだけでも大変なことだが、旋回は直進飛行より多くのパワーを必要とする。パワーが不足すれば速度が落ち、高度が下がって墜落してしまう。

一方、飛行機が追い風に入ると、対気速度が低下するので揚力が減り、高度が下がってしまう。そこからパワーを上げて速度を出せば高度を維持できるが、人力飛行機はパワーの余裕がないのだ。

TT部門では、この旋回が鍵を握る。風は右から吹いているのか、左から吹いているのか。右から吹いているのに左旋回をすれば、ただでさえパワーを要する旋回中にさらに高度低下を招き、墜落してしまう。右から風が吹いているなら、右旋回するしかないのだ。

2013年のTT部門でゴール成功した3チームと失格したAチームのフライトは、右旋回2チーム、左旋回2チームだった。右旋回してゴールに成功したチームは、プラットホームと大会本部の間に滑り込むように着水した。左旋回したチームのうち1チームはプラットホームの近くに着水したが、1チームはAチームの飛行経路を左右反転したようなコースを飛んでいた。Aチームの飛行経路は、特別なものではなかったのである。

パイロットから見えない危険

では、今度はパイロットが危険を察知し、プラットホーム側へ向かって飛ぶべきだったという考えも出てくるだろう。しかし、パイロットに直接聞いたところ、それも容易ではないことがわかった。

まずパイロットは、自分が護岸に向かって飛んでいることを充分に認識できていなかった。湖面には目印になるものが何もなく、高度数mで飛行する人力飛行機のパイロットから見れば、岸は横一線で立体感に乏しい。距離を掴みにくいのだ。

また、TTのパイロットは旋回終了後、高度が低下した機体を何とかしてゴールラインまで飛ばさなければならない。これには、鍛え上げたパワーを振り絞って全力を出す必要がある。陸上競技の選手がゴールラインに向かって全力で走るのと同じだ。そういうときには周囲への注意力が低下するのも仕方がない。その一方で、ゴールテープが張られた陸上競技と違い、選手の目にはゴールラインの位置は見えない。

選手にゴールを知らせるのは、離陸台であるプラットホームに設置された回転灯と、ホーンの音だ。パイロットはこの回転灯がいつ点くかと目を向けながら、必死でペダルを漕いでいた。飛行コースから見ると、プラットホームは常に右側に見えている。動画を見ても、パイロットの顔が右を向いている時間が長かった。回転灯の存在が、パイロットの注意力をプラットホームに向けてしまったのである。それでも、ボート上の旗で出された着水指示に即座に反応できたのは幸いだった。

タイムトライアル部門はチキンレース

飛行機は空中で急激に速度を落とすことができない。そして、高度を下げれば速度が上がってしまうので、急降下するのも難しい。一方で、人力飛行機は速度や高度を回復することも難しいので、あまり高度を下げて飛べば不意に着水してしまう危険性も高まる。だからパイロットとしては、ある程度の高度を維持して飛びたいものだ。

しかし、タイムトライアル部門は岸に向かって折り返す競技だ。急に止まれない飛行機で岸に向かって飛び、ゴールしたら着水する。これは崖に向かって全力で突っ走る、チキンレースと同じと言わざるを得ない。

安全性を向上するには、パイロットが北側護岸にとくに注意するよう指示をすることも必要だが、根本的にはこのように岸に近接した場所にゴールラインを設定しないことが求められる。しかし、讀賣テレビはA大学チームを失格として厳重注意し再発防止を要求しただけで、TT部門のルールや会場配置を変更することはしなかった。

参加チームの責任に終始

鳥人間コンテストでは、讀賣テレビが参加チームを集めて安全講習会を開いており、このことが讀賣テレビ側が安全に配慮しているという根拠のひとつになっている。しかし、その内容は過去の危険事例を示して「このような危険な行為をしないように」という指示である。讀賣テレビ側は充分な安全策を講じているのだから、事故を起こさないためには参加チームが注意すれば良い、という言い方だ。

一方で、参加チームからは毎年、讀賣テレビ側の運営の問題点が指摘されており、参加チーム間の情報交換で話題になる。しかし讀賣テレビ側に、それを聞く姿勢はない。ルールも設備も讀賣テレビが一方的に決定するものであって、参加チームが口を挟むのは許さない。

ただ、鳥人間経験者の意見を聞くことがないわけではない。鳥人間コンテストには複数の鳥人間経験者がアドバイザーなどの立場で参加しており、大会当日だけでなく準備段階から会議に参加している。しかし、そういった方々からも「こちらの要求を聞かない」「危険だと指摘した問題がそのままになっている」という声を聞く。讀賣テレビはテレビ番組の制作費の範囲でしか大会運営費を掛けられないし、番組演出を犠牲にしてまで大会を変更することには消極的だ。

TT部門の安全性を高めるのに最も確実な方法は、ゴールラインを岸から離したり、そもそも折り返さずに沖合にゴールラインを設定することだ。しかしそれでは、応援団に向かって戻ってくるというTTの「テレビ的な面白さ」がなくなってしまう。大会はあくまでもテレビ番組のためにあり、事故を防ぐのは参加チームの役割なのだ。

2014年大会の成功を祈って

本ブログを書いている2014年7月24日の2日後、鳥人間コンテストが開催される。

私は学生時代を鳥人間コンテストとともに過ごした。大学生が自分達だけで飛行機を設計製作し、試験飛行をはじめとする準備を行い、また大勢のメンバーを統率して大会に出場するというのは、非常に稀有な経験の場だ。このような大会を30年以上も続けてきた関係者には深く感謝しているし、今後もずっと続いてほしいと思う。

讀賣テレビの鳥人間コンテスト担当スタッフの方々が、この上ない情熱を注いでいることはよく知っている。そして、過去の事故に深く心を痛め、これからの大会を安全に運営して続けていきたいと考えていることを。

しかし悲しいことに、彼らもまたサラリーマンであり、企業論理の中で鳥人間コンテストを運営しなければならない。両手両足を縛られながら何とかして鳥人間コンテストを成功させようとしている。

鳥人間コンテストの大会運営側と参加チーム、その全員が高いモラルを持って挑むなら、このような状況でも鳥人間コンテストを成功させることはきっとできるだろう。そして、来年以降の大会をさらに良いものにすることも、きっとできるだろう。

2014年、鳥人間コンテストに出場するパイロットの皆さん、必ず無事に帰ってきてください。そして参加する全ての皆さんにとって、かけがえのないフライトになることを祈っています。