しばらく間が空いてしまった。私自身の都合もあるがもうひとつの理由は、新情報が大量にもたらされ、その分析に時間を要していたからだ。

情報をもたらしてくれたのは、事故当時の九工大チームのメンバーだったA氏だ。A氏は事故後、川畑さんとはほとんど連絡を取ったことがなかったが、今回の事故報道を見て心配になったのだという。そして、このブログを含む裁判情報を知って、こう感じたのだと私に話した。

「平木先生は、こんな嘘をつき続けているのか」

そして、本当のことを知ってほしいと、DVD-Rにして3枚分の画像や議事録などのデータと、多くの証言を頂くことができたのである。なお、A氏は当初実名での告発を考えてくれていたが、これまでの川畑さんへのバッシングなどの経緯もあり、今回は匿名での掲載とさせて頂くこととなった。

行われていた事故原因調査

チーム側の準備書面では、古賀氏が川畑さんの母に宛てた手紙に書かれた事故原因について「同書は、被告古賀の一個人としての意見であり、KITCUTSが検討協議のうえ出した結論ではない。そもそも、本件人力飛行機は残存していないのであるから、同書が、科学的データに基づいた分析ではないことは明らかであって、被告古賀自身が、結果論的に推測を述べたものに過ぎないことは明らかである」と記している。そして、チーム側からは図面や写真などの具体的証拠は出さず、原告側の主張は根拠がないと切り捨てる主張をしている。確かに、証拠がなければ事故原因を特定することはできない。

しかしA氏は当時、機体の調査と事故原因調査を行ったことを覚えていた。そして、調査で用いられた多数の写真と、設計図のCADデータを保管していたのである。私は、このCAD図面と機体の写真を照合し、当初設計図の通りできているかを確認した。その中で、主翼折損部付近に若干の設計変更があることを含め、事故機の詳細な構造を把握することができた。

その結果、A氏から聞いた「当時の事故報告」と「被告古賀氏の手紙に書かれた考察」、そして私が推測した事故原因は完全に一致した。いや、鳥人間コンテストに出たことのある者なら誰でも、同じ結論に達するだろう。原因は、主翼桁が細すぎたことと、主翼桁にワイヤーを取り付ける方法が不適切だったことである。

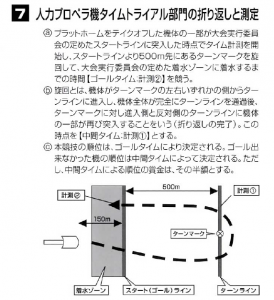

他チームの半分以下しかなかった強度

チーム側は「細くても、厚みがあれば必要な強度を得られる」と強弁して原告主張を否定しつつも、それを証明する証拠は一切提出しなかった。しかし、A氏の資料によれば、主翼が折れた部分の桁は、直径50mm厚さ1mmのCFRPパイプであり、それはCAD図面からも写真からも確認することができた。

厚さ1mmというのは人力飛行機の桁としては一般的なもので、チーム側が主張する「厚ければ強い」というようなものではない。問題は50mmという直径だ。同時期の同規模の鳥人間チームの主翼桁は、直径が80~100mm。つまり、他チームの主翼桁が1.5Lペットボトルぐらいの太さとすれば、事故機の主翼桁は500mlのペットボトルより細いのである。強度を意味する値「断面2次モーメント」は他機の1/2~1/4程度しかない。

離陸前の写真。停止状態であるにも関わらず、向かい風だけで主翼が極端に曲がっている。

離陸前の写真。停止状態であるにも関わらず、向かい風だけで主翼が極端に曲がっている。

さらにもうひとつ、主翼のたわみを抑えるためのワイヤーの取り付け方法が異常なものであったことがわかった。

人力飛行機チームの一部は、主翼にワイヤーを張っている。これは主翼の反りを抑えるもので、主翼を軽量化でき、またワイヤーの長さを変えて反りを調整することができる。ワイヤーの空気抵抗が馬鹿にならないというデメリットもあるため一長一短であり、上位チームでもワイヤーの有無はチームによる。ただ、張るほうが作りやすいので初心者向きではあるだろう。

事故機の主翼折損部の写真を見ると、ワイヤーをスピードキャッチという金属製のリングに取り付け、それをホースバンドで主翼桁に括り付けていることがわかる。わずか1mmの厚みしかなく割れに弱いCFRPパイプに、このように金属をごりごりと押し付けて力を加えれば、パイプは簡単に割れてしまう。もともと細くて半分以下の強度だったパイプは、それよりさらに弱い力で折れてしまうだろう。

事故後の写真。細く、薄いパイプに無造作に巻き付けられたホースバンド。これでは折れるのも当然だ。

[追記]東北大の写真へのリンク←鳥人間で一般的なワイヤー取り付け方法。パイプに板を接着し、そこにピンを通す穴を明け、ワイヤーを接続する。この写真では先にパイプにカーボン布を巻いて補強したうえ、上から樹脂を盛って補強しているが、こういった補強はチームによって違う。

直径わずか50mmのパイプに括り付けられたホースバンド。これは鳥人間経験者が見れば、計算するまでもなく一目で「折れないはずがない」とわかるくらい、あり得ない構造だ。これほど酷い機体がどうして飛行に至ってしまったのか。そして、その原因調査が行われていたのに今まで秘匿されてきたのは何故なのか。それも、A氏が保存していたチーム内の打ち合わせ議事録と、証言から判明した。

機体製作、試験飛行、そしてハイブリッドトレーニング

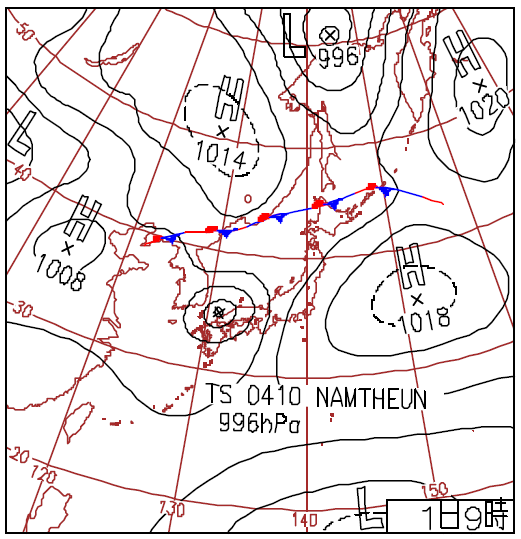

チーム側の準備書面では、試験飛行は安全確保には不要なものだと断じている。しかしA氏の証言によれば、当時リーダーであったチーム側被告の学生達は、製作の遅れで試験飛行の時間が減っていくことに焦りの言葉を口にしていたという。さらに、製作が進むにつれて機体重量が設計値をオーバーすることがわかってきた。機体が重くなれば飛行に必要なパワーも増える。逆に言えば、パイロットは設計値以上のパワーを出さなければ、飛行機は飛べない。

計算上、当初設計の240Wから、300Wに引き上げる必要があるとわかった。これは無茶な話だ。わずか2、3か月でこれほど筋力を増やすことができるのか。

ここで、「ハイブリッドトレーニング」が登場する。ハイブリッドトレーニングは電気刺激により筋肉量を飛躍的に増加させるというもので、九州工業大学などで研究が行われていた最新のトレーニング方法だ。まだ臨床段階の研究、いわば人体実験であるため病院の倫理委員会の判断が必要で、実際にトレーニングが始まったのは6月末だった。

機体の完成が遅れ、ようやく試験飛行が準備されたのは鳥人間コンテストのわずか2週間前だった。しかし機体を走行させると、離陸する前に主翼ワイヤーが切れてしまい、試験飛行は失敗に終わる。修復作業が行われたものの大会本番まで日数がなく、再度試験飛行を行うことはできなかった。結果としてこの機体は1度も、飛行中に受ける荷重に耐えられることを確認していない。

また、本来なら試験飛行前に行わなければならない、機体の重心測定を行う余裕がなかった。そこで試験飛行の後、機体を組み立てての重心測定が行われた。ここで機体の総重量も改めて確認されたわけだが、鳥人間コンテスト直前の木曜になって、川畑さんの体重が思いのほか増加していることに気付いた。

パイロットの出力は当初の240Wから、目標の300Wを達成していた。一方、体重も当初設計時の47kgからある程度増加することは予想していたようだが、実際に測ってみると54kgだった。それでも、重量増が設計総重量(機体とパイロットの合計)の8%なのに対して、パワーは25%も増加したのだから、トレーニングは成功である。しかし、機体の重量も増えているし、前回の試験飛行では主翼構造も破損している。重くて弱い機体で、本当に安全に飛べるのか?パイロットの川畑さんとチームリーダー達は愕然とし、大会出場辞退を考え始めていた。

「責任を取って飛べ」という選択

川畑さんは動揺し、体重管理を怠った責任は自分にあるとして、自分から大会出場辞退を申し出ると言い出した。しかし松本氏らは川畑さんを制し、川畑さん抜きで顧問の平木准教授に相談へ行った。

このとき彼らが何を考えていたのかは、本人に聞かないとわからない。しかしもし私なら、こう考えただろう。パイロットの体重を試験飛行時に確認しなかったのは自分達の責任でもある。パイロットひとりの責任ではなく、チームの責任として出場辞退を申し出るためには、パイロットの川畑さんを連れていくわけにはいかない、と。

実際に平木准教授と松本氏らの間でどのような話し合いがあったかもわからない。しかし、そのあと平木准教授は川畑さんを電話で呼び出す。研究室を訪れた川畑さんは、平木准教授に説得された内容をこう記憶している。。

「体重管理の責任を取って出場を辞退しようと考えているそうだが、せっかく鍛えたのだから、出場して記録を出すというのも責任の取り方ではないか。強度は私が確認したから、安心して乗ってほしい」

自責の念に駆られている川畑さんにとって、責任を取って飛べという言葉は重かった。しかも強度確認を准教授がしたと言われれば、信じないとは言えない。翌金曜日の昼、読売テレビが開催するパイロット向け説明会に参加するため、川畑さんは新幹線で琵琶湖へ向かった。同日、パイロット以外のチームメンバーは機体をトラックに積み込み、バスで土曜朝に大会会場に到着する。

そして、大会当日。組み立てた機体の、主翼ワイヤーが再び切れて修復した。水平尾翼を操作するサーボモーターが故障したが、これは交換用部品がなくそのまま固定した。水平尾翼の固定は設計通りの機能を備えていないということであり、本来は大会本部に申告するべき重大なトラブルだが、申告はしなかった。これらのトラブルに、川畑さんは「飛んで大丈夫なのか」と疑問を発したが、担当者はその都度「大丈夫だ」と答えていたという。これほどの問題を大会本部に申告していたら、本部権限で飛行取りやめになっていたかもしれないが、申告することなくフライトは行われてしまった。

OBと学長が見ている前で

それにしても、飛行機を飛ばすうえで最も重要な責任は「飛ぶこと」ではなく「事故を起こさないこと」だ。にもかかわらず、飛ばなければならなかったのは何故なのか。

九州工業大学のOB会は、明専会という。その明専会からチームは資金の寄付を受けていた。そして鳥人間コンテストには明専会による応援ツアーが組まれており、そこには九工大の学長も参加していた。もし大会寸前に出場を辞退すれば、明専会や学長はわざわざ琵琶湖まで来て「九州工業大学が出場していない鳥人間コンテスト」を見せられる破目になる。

もちろん、明専会が学生達に「安全に不安があっても飛べ」と圧力を掛けたわけではないだろう。しかし、こういった「上の人」への、現場の自主的な(愚かな)配慮が大きな事故に繋がった例は過去にもある。中でも有名なのは、スペースシャトルチャレンジャー号爆発事故だ。

スペースシャトルチャレンジャー号の教訓

チャレンジャー号の事故は予言されていた。爆発事故の日の朝、常夏であるはずのフロリダは異常な寒波に襲われており、気温は氷点下まで下がっていた。スペースシャトルのブースターを製造したメーカーは「こんな低温での打ち上げは、安全を保証できない。凍結したパッキンが硬くなってガス漏れを起こし、爆発するかもしれない」とNASAに進言した。しかしNASAは「爆発するとは限らない」と言って打ち上げを強行。その結果起きた爆発事故の原因は、まさにこのメーカーが心配していた通りのものだった。

NASAが打ち上げを強行したのは、その日の夜にレーガン大統領の演説が予定されていたからだった。演説の日にスペースシャトルが飛べば大統領がそれに触れないはずはなく、予算獲得に有利になると考えたのだ。しかし結果として、大統領の演説は追悼演説に変わってしまった。

九工大の鳥人間事故はまさに、チャレンジャー号爆発事故と同じだ。技術を軽視し、体面を重視した結果、乗員の人命を賭けていることを忘れていたのである。

行われていた事故調査

事故直後、チームのOBは現役学生達に「徹底的に調査しろ」と指示をする。それだけでなく、破損した写真の機体を大量に撮影して提供した。これがA氏が保存していたデータの一部となる。

事故の前まで、チームを指揮していたのは4年生であり、「チーム側被告」はこの代である。3年生はパイロットの川畑さんのみ。意気消沈していた4年生に代わって事故調査を指揮したのは2年生だった。彼らは翌年、チームを運営する世代であり、同じ失敗を繰り返さないための調査が必要だったのである。

そこで2年生は、それまでチームでタブーだった行動に出る。それは「他のチームに相談する」ということだった。

一般的に鳥人間チームは、チーム間の情報交換が多い。大抵の場合、見学に行けば何でも見せてくれるし、図面ももらえる。それは鳥人間の人力飛行機は単にコピーすれば良いというものではなく、試験飛行などの運用も含めた経験が重要だからだ。コピーしたぐらいで超えられるものではないのである。逆に言えば、他チームに相談することがタブーという九工大は、非常に特殊と言える。

彼らは他チームの図面と比較することで、事故機の主翼桁が細すぎたこと、ワイヤー取り付け方法がずさんであったことにすぐに気付いた。古賀氏の手紙にそのことが書かれていたのも、事故調査の結果を反映していたのである。

「他チームに相談しない」タブー

なぜ九工大チームだけが、他チームに相談してはいけないというタブーを有していたのだろうか。この点についても、川畑さんとA氏の意見は一致している。それは「他チームに聞くなんてみっともない」という意識と、「うちはISAS出身の先生が顧問をしているのだから」という認識だったという。

川畑さんは高校時代、九工大のキャンパスツアーに参加した際、鳥人間チームを訪れてこう説明された。「うちのチームはISAS出身の先生が指導してくれている。こんなチームは他にない」と。キャンパスツアーで訪れた高校生に説明するのだから、彼らにとってそれは重要な誇りだったのだろう。ISASとはJAXA(宇宙航空研究開発機構)の宇宙科学研究所のことで、平木准教授は九工大に転属する以前はISASで小惑星探査機「はやぶさ」の開発に従事しており、九工大への転属は「はやぶさ」の打ち上げとほぼ同時である。

しかし事故機の設計図や写真を見れば、他のチームで鳥人間コンテストに参加した経験のある人なら誰でも唖然とする。あまりにも、鳥人間の常識から外れているからだ。つまるところこのチームは、人力飛行機の経験はないがISASという「錦の御旗」を掲げた顧問に率いられ、その指揮下で「他大学に質問するなどみっともない」と考える学生達が人力飛行機を作っていたのである。

しかし、彼らも反省がなかったわけではないのだろう。事故後A氏は、引退してOBになった松本氏らから「試験飛行を充分にするように」と口を酸っぱくして言われたという。主翼桁も、他チーム並に太いパイプに変更された。他チームとの交流も活発化した。失敗から得た教訓を受け継ぐことは、技術者として重要な責任の取り方と言えるだろう。

矛盾する平木准教授の発言

事故後、重傷を負った川畑さんは平木准教授に、事故原因を調査して欲しいと依頼する。しかし、平木准教授は「学生に責任を負わせられない」の一点張りで、事故調査を断り続けた。実際に裁判の準備書面でも、調査は行われていないことになっている。しかし現実には調査は行われていたのである。何故、チーム内では事故調査が行われていたのに、川畑さんにはそれを伝えなかったのだろうか。

一方で、川畑さんは事故の発生について鳥人間コンテスト主催者である読売テレビに報告して欲しい、と平木准教授に伝えている。しかしA氏は平木准教授から、読売テレビへ報告しないことについて「川畑さんも問題を大きくしないで欲しいと考えている」と聞いている。これも矛盾している。

さらに、最近わかった事実がある。川畑さんには入院治療費に関する保険金が支払われているが、この保険金は大学が学生に加入させている保険で、大学の授業や研究活動でないと使えないものであった。平木准教授は裁判で「単なるサークル活動で、研究室の活動ではない」と主張しているが、サークル活動ではこの保険は使えないのだ。研究と無関係なサークル活動だという主張が真実であるなら、保険の支払いはできなかったはずだ。

そして、A氏は平木准教授から「保険が使えるのは3~6か月の治療期間だけで、以後は使えないので、寄付を集めたい」と説明されたと証言する。ところがこれは間違いだった。実際には保険は、後遺障害にも適用可能なのである。しかも保険は傷害保険だけでなく賠償責任保険もあるため、チーム側被告らはこの保険で川畑さんへの賠償を行うことも可能だ。にも関わらず、平木准教授は入院費だけに研究室の保険を使い、そのあとは「保険が使えない」と学生に説明していたのである。

後遺症に保険を適用すれば、「研究室の活動で、学生に後遺障害が残る重傷を負わせた」ということになってしまう。その責任をめぐって問題が大きくなるのは避けられなかっただろう。

「体重オーバー問題」の謎

ここまでに明らかになったように、事故後の調査で原因とされたのは「主翼桁が細すぎた」「ワイヤー取り付け部が杜撰だった」の2点であって、パイロットの体重オーバーは問題にされていない。たとえ体重が当初予定通りでも主翼が折れたことは明らかだからだ。A氏の記憶でも、パイロットの体重は原因調査の過程で無関係として外されたという。古賀氏の手紙にも体重のことは書かれていない。

しかし、川畑さんの母親が平木准教授のもとを何度も訪れて談判すると、平木准教授は毎回「パイロットの体重がオーバーしていたのだから仕方がない」と言って話を打ち切ったという。設計や製作に関しては「学生に責任は負わせられない」と言いつつ、パイロットの責任とも取れる発言をすることに母親は憤った。平木准教授がパイロットの体重にこだわり、設計や機体構造に関しては調査結果の報告すら拒んだのは何故だろうか。

大会直前に「強度を確認した」と言ったという川畑さんの証言が事実で、しかも事故原因が強度不足であれば、平木准教授にも責任が及ぶ可能性がある。しかし、体重が原因であれば、平木准教授に責任はない。

そして、もう一つ謎がある。この、平木准教授以外は誰も問題にしていない体重問題が、雑誌「女性自身」の記事掲載直後に2ちゃんねるに書き込まれ、「体重詐称パイロット」という非難が巻き起こったことである。雑誌記事中に書かれておらず、事故調査でも裁判の場でも一切話題になっていない、平木准教授しか問題視していないことが何故、誰の手で、2ちゃんねるに書き込まれたのだろうか。

起きなかったはずの裁判

川畑さんがもともと要求していたのは「事故原因を調査すること」であり、それに加えて「自分だけに負担を負わせて逃げるのか」という怒りが裁判に至った理由と言えるだろう。

しかし、これまででわかったのは「事故原因は調査されていた」うえ、「後遺障害やチームメンバーの賠償責任まで、大学の保険でカバー可能だった」という事実である。この2点を平木准教授が川畑さんに正直に伝えていれば、川畑さんが訴えを起こす理由がない。裁判はなかったのである。

もし、これから賠償保険金が支払われれば、そのぶんの金額はチーム側の賠償分から差し引かれるだろうから、結局彼らは賠償金を払わなくて済むのかもしれない。そのことは、川畑さんが自分で調べて判明したことなので、彼らチーム側被告は知らないのだろう。知っていたら、裁判の前にまず保険の手続きをすれば和解していたかもしれないのだ。

どうして、川畑さんと松本氏らは裁判で戦う羽目になったのか。私には、どちらも「引き裂かれ憎み合うように仕向けられた被害者」に思えてならない。

九工大と弁護士の立場は

こうして見てくると、平木准教授と九工大が同一の弁護士のもとで、同一の答弁書で主張しているのはおかしい。九工大は平木准教授はただの顧問であって責任がないという前提だが、それは平木准教授が九工大に報告した内容を信じた結果だろう。しかしA氏の証言は、それとは全く矛盾する。

複数の被告を1人の弁護士が同一の主張で弁護すること自体は問題がない。しかし、被告人の立場が異なっていて、利益が相反する場合は、1人の弁護士が両方を弁護することはできない。弁護士職務規定第28条で禁止されているのだ。もし被告同士の利益が相反していることがわかった場合は、弁護士は辞任しなければならない。

九工大は、こういった事情を改めて内部調査するべきだろう。公判が開始されてから大学側と平木准教授の利益相反が判明するような事態は避けるべきだからだ。

さらに言えば、チーム側の元学生達も、平木准教授の弁護士と同じ弁護士事務所の弁護士が代理人である。これも、利益相反があれば問題になる。チーム側はこれまで、責任は自分達に一切なく、読売テレビにあるという主張で一貫しているが、いくらなんでもその主張が100%通るとは考えにくい。一方で、平木准教授の責任に関することはひとつも主張していない。もし主張すれば、チーム側と平木准教授の間に利益相反があることになってしまう。

明専会は救済の手を

なぜチーム側学生達は、チーム内の事情に口をつぐんだまま読売テレビだけを糾弾する無理な主張を続けているのだろうか。考えられるのは、明専会の存在である。と言っても、明専会が彼らに圧力を掛けているわけではないだろう。

彼らはいずれも一流の航空宇宙系企業に勤めており、会社の先輩には明専会の大先輩もいる。そもそも彼らに鳥人間の活動を支援してもらい、その縁もあって就職を掴んだのであろう。そんな立場で、大学側を糾弾するようなことは、裁判であってもできないに違いない。

しかし、明専会は彼らに危険なフライトを要求したわけではない。学生達のために支援の手を差し伸べただけだ。にも関わらず、このような状況で後輩たちが苦しんでいるのは、彼らにとっても不本意に違いない。もちろんここで言う後輩とは、原告の川畑さんだけではなく、被告の松本氏らのことでもある。被告の立場で苦しんでいる彼らに「先輩に遠慮するのは間違っている。何があったかを正しく証言するべきだ」と説得できるのは、明専会ではないだろうか。